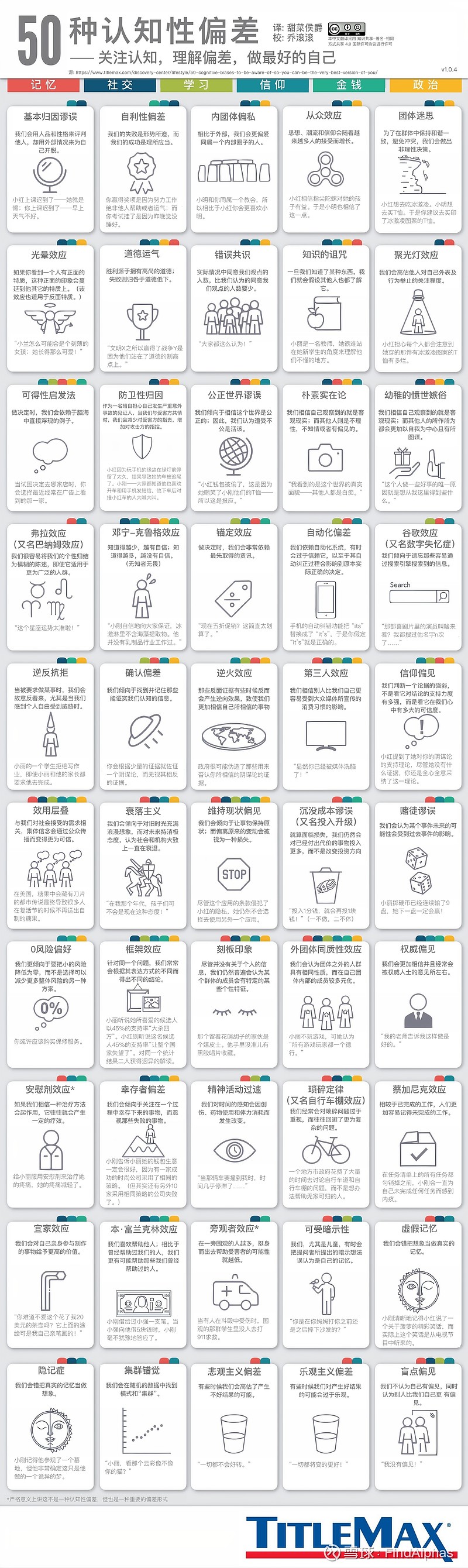

马斯克建议所有人要掌握的50种认知偏差:

- 基本归因错误:我们经常根据个性或者性格来定义别人,但会用情境因素帮自己开脱。

- 自私偏见:失败总是有原因的,但成功全靠自己。

- 组内偏爱:我们会更喜欢圈子内,而不是圈子外的人。

- 从众效应:随着越来越多的人接收到某些理念、时尚和信仰,这些理念的影响也会随之壮大。

- 群体思维:人们更希望与团体能保持一致与和谐,为了尽量减少冲突,我们偶尔会做出一些不合理的决定。

- 光环效应:如果你认为一个人有积极的特质,这种积极印象就会辐射到那个人其它的特质当中(同样适用于负面特质)。

- 道德运气:一个更好的结果会提高人们对其道德的评价,反之亦然。

- 错误共识:现实中支持我们观点的人,要比我们想象中的少。

- 知识的诅咒:一旦我们知道了某件事,就很容易假设其他人也同样知道这件事。

- 聚光灯效应:我们会高估人们对我们的行为和外表的关注程度。

- 可用性启发式:我们在做出判断时,通常都依赖于脑海中出现的最直观的例子。

- 防御性归因:一件事故中,目击者会隐秘地担心自己也受到同样的指责,如果目击者与受害者的经历更相似,他们就会更少地责怪受害者,转而去攻击加害者。反之亦然。

- 世界公正假设:人们倾向于相信世界是公正的;因此,我们会认为出现不公正的事是有原因的。

- 朴素现实主义:我们习惯相信自己观察到的是客观事实,而其他人是不理性,不知情的或者有偏见的。

- 朴素犬儒主义:相信自己观察到的是客观事实,而其他人比他们表现出来的还要更加以自我为中心。

- 福勒效应(又名巴纳姆效应):我们很容易接受一些含混不清,用途广泛的词来形容自己的性格。

- 邓宁·克鲁格效应:你知道的越少就越自信,知道的越多就越谦虚。

- 锚定效应:我们做决定时非常依赖第一眼信息。

- 自动化系统偏差:我们很依赖自动化系统,甚至有时候会过于相信,导致真正正确的决策被修改了。

- 谷歌效应(又名数码健忘症):我们经常会忘记在搜索引擎中很容易找到的信息。

- 阻抗理论:自由受到限制时,我们会产生不快,所以会做出一些被禁止的行为来释放情绪。

- 确认偏差:我们倾向于找到并记住能证实我们想法的信息。

- 逆火效应:当一个错误的信息被更正时,如果更正的信息与人原本的看法不符,反而会无端加深人们对错误信息的信任。

- 第三人效应:我们会认为别人比自己更受到大众媒体的影响。

- 信念偏差:当我们判断一个观点是否可信时,凭借的不是这个观点是否正确,而是我们愿不愿意相信这个观点。

- 可用性级联:某些事情越是被公开和重复讨论,为了融入社会,我们就越会相信这件事的真实性。

- 衰落主义:我们会更倾向于将过去浪漫化,并消极地看待未来,认为全世界都在走下坡路。

- 现状偏见:更倾向于保持不变,认为即使是有利的变化也是一种损失。

- 沉没成本谬误(又名承诺升级):即使面临着负面的结果,人们也不愿意放弃前期投入,反而会在这些注定失败的事情上投入更多。

- 赌徒谬误:认为未来的可能性会受到过去事件的影响。

- 零风险偏差:人们会追求让小风险趋于零,却不会通过某种方式降低大风险的概率。

- 框架效应:人们经常从相同的信息中得出不同的结论,这取决于信息呈现的方式。

- 刻板印象:人们普遍认为,尽管没有具体的个人信息,但一个群体的成员肯定有某种相同的特征。

- 外群体同质性偏差:人们会认为圈外人千篇一律,而自己圈子里的人各个不同。

- 权威偏见:我们信任权威人物的意见,并经常受其影响。

- 安慰剂效应:当我们相信某种(原本无效的)治疗会奏效,它通常就会产生一点点生理上的效应。

- 幸存者偏差:人们更倾向于关注那些幸存下来的事物,而忽略那些失败了的。

- 精神活动过速:我们对时间的感知取决于创伤、药物使用和体力消耗。

- 琐碎法则(自行车棚效应):人们通常会对琐碎的问题给予不成比例的重视,同时又避免面对更复杂的问题。

- 蔡格尼克记忆效应:比起已经完成的任务,人们更容易记住未完成的任务。

- 宜家效应:人们会更看重自己参与了一部分创造过程的东西。

- 本·富兰克林效应:人们喜欢帮助别人。如果我们已经帮了别人一个忙之后,我们会更期待去帮他另一个忙,而不是从他那得到一个回馈。

- 旁观者效应:周围人越多,我们帮助受害者的可能性就越小。

- 暗示感受性:我们,尤其是儿童,有时候会将提问者的想法误认为是记忆。

- 虚假记忆:我们会把想象误认为是真实的记忆。

- 潜隐记忆:我们也会把真实的记忆误认为是想象。

- 聚类错觉:我们会在原本随机的数据信息中发现模式和规律。

- 悲观偏见:我们有时候会高估坏结果的概率。

- 乐观偏见:我们有时候会对好结果过于乐观。

- 偏见盲点:人们不认为自己有偏见,还会觉得别人比我们自己更偏激。

阅读量: 55;最后编辑时间: Jul 19, 2023 at 08:56 am